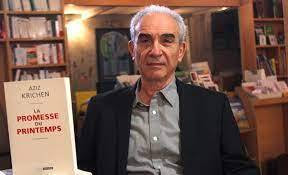

| Fausto me llamo desde Túnez. «Puedes escribir una nota sobre un libro de economía?«, me preguntó. Adiviné la trampa… Sin embargo, la larga Introducción de Aziz Krichen a su libro muestra, por fin, un político que sabe escribir, que sabe de economía y de historia, y te deja las cosas claras! El texto que sigue debiese formar parte del cursus de las Facultades de Economía y/o de Historia. Nos ayuda a comprender la génesis de nuestro propio drama. Accesible a cualquier lector interesado en saber cómo deciden de nuestra suerte en los areópagos de Washington. Que aproveche! Aziz Krichen (en arabe : عزيز كريشان), nacido el 4 de abril 1947 en Kasserine, es un sociólogo, escritor y político tunecino. Figura histórica de la izquierda tunecina desde los años 1960, es reconocido como uno de los líderes del movimiento Perspectivas en los años 1970. Nombrado ministro consejero del presidente Moncef Marzouki, -encargado de Asuntos Políticos-, el 1° de enero de 2012, dimitió de sus funciones el 2 de mayo del 2014. Fue miembro del bureau político del Congreso por la República hasta el 19 de diciembre del 2013. |

Aziz Krichen Aziz Krichen |

| Un mundo se muere, otro se levanta por Aziz Krichentraduction colectiva, edición de Luis Casado POLITIKA Presentación del libro Cuanto más cerca está el colapso de un imperio, más insanas son sus leyes (Cicerón) Al encontrarse sin un adversario digno tras 1989 y el colapso del campo soviético, los Estados Unidos creyeron que su dominio del mundo sería por fin ilimitado. Aunque el colapso de la URSS se debió esencialmente a fenómenos de descomposición interna, sobre todo en el ámbito económico, EEUU se atribuyó todo el mérito. El colapso fue obra suya, proclamaron. Sancionando una victoria que les pertenecía: la victoria de la libertad sobre el despotismo, del mercado sobre la burocracia, del individuo sobre las masas; en una palabra, del capitalismo sobre el comunismo. Para ellos, claramente, el avenir se anunciaba radiante. El mundo había dejado de estar dividido y de ser peligroso. Gracias a la generalización de la empresa privada y la democracia representativa -instituciones decretadas «naturales»(1)-, los hombres podrían por fin reunirse y sus relaciones pacificarse. En este planeta que volvía a ser inocente y sensato, Estados Unidos estaba naturalmente llamado a permanecer al timón, a desempeñar un papel de guía. Pero su preponderancia no plantearía ninguna dificultad. Sería aprobada y reconocida, incluso exigida, ya que su imperio era, en esencia, un imperio benigno, un imperialismo amistoso y benévolo. Sobre la marcha, ideólogos con fama de expertos en previsión(2) pusieron manos a la obra para planificar la organización de la hegemonía en el largo plazo, comenzando por el siglo que se avecinaba, el siglo XXI. El fruto de sus especulaciones fue publicado en 1997, bajo el inequívoco título de Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Se trataba de una serie de recomendaciones destinadas a garantizar un nuevo siglo de dominación, dentro de un marco neoliberal aceptado por todos. El documento estaba construido en torno a una convicción central, de una arrogancia y una ingenuidad desconcertantes: «Lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para el resto del mundo». Nada menos. Como era de esperar el curso real de los acontecimientos tomo otra dirección. En los hechos, la configuración de la relación de fuerzas internacionales no tiene mucho que ver hoy en día con la megalomanía expansionista de hace tres décadas. El liderazgo de Estados Unidos aparece ahora en crisis y seriamente amenazado. La lealtad de muchos gobiernos ha dado paso a una contestación cada vez más abierta, incluso por parte de países tradicionalmente considerados aliados o clientes incondicionales. Es el caso, por ejemplo, de Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Brasil, Argentina y de México. Sin dejar de estar sometidos a la influencia de Washington, estos diversos países logran ahora avanzar sus propios intereses nacionales y no dudan en defenderlos, incluso cuando contrarían los intereses estadounidenses. Lo que significa que se lleva a cabo, a su nivel, una suerte de cambio de estatus. Paso a paso, pasan de un estatus de Estados satélites a un estatus de Estados soberanos, e incluso a veces al de potencias regionales, con vocación de lograr cada vez más autonomía, necesariamente a expensas de sus antiguos protectores, cuyas posiciones se desmoronan en proporción. Pero el factor más decisivo en el nuevo equilibrio de poder reside en otra parte. Reside en la aparición, sin duda irreversible, de dos gigantes de dientes largos, China y Rusia, potencias no regionales sino mundiales que disponen de los recursos económicos y militares necesarios para eliminar la superioridad exclusiva de Estados Unidos. Juntos o por separado, actuando como contrapoderes, los dos nuevos gigantes han forjado pacientemente relaciones de interés y solidaridad con muchos países de todos los continentes. Las estructuras y redes puestas en marcha -los BRICS, la OCS (Organización de Cooperación de Shanghai), la CEI (Comunidad de Estados Independientes), la UEE (Unión Económica Euroasiática), la BRI (actualización de las antiguas Rutas de la Seda)- se extienden ahora a unos cincuenta Estados, que reúnen alrededor de dos tercios de la población mundial y casi el 60% de su PIB(3). En el ámbito estratégico general, la iniciativa empezó a cambiar de lado. El vuelco ya comenzó. China y Rusia ya no están a la defensiva frente a Estados Unidos, sino que actúan hoy por hoy a la ofensiva: formalmente blanda por parte de Pekín, abiertamente dura por parte de Moscú. Lo que quiere decir que el orden unipolar impuesto desde los años 1990 está definitivamente muerto y enterrado. El sueño según el cual la mundialización neoliberal reforzaría la supremacía de Washington y haría del siglo XXI un nuevo siglo americano, ese sueño está degenerando en pesadilla. Como sus homólogos confrontados a la misma suerte, los dirigentes de Estados Unidos parecen incapaces de reaccionar racionalmente ante su declive. No comprenden ni las causas objetivas ni su naturaleza ineluctable. Prisioneros de la arrogancia imperial, se hunden en la negación e imaginan que pueden invertir la marcha de la historia y restablecer el statu quo anterior. Por eso han intensificado recientemente las represalias contra cualquiera que se atreva a desmarcarse de ellos. Embargos, sanciones económicas, ataques contra las monedas nacionales, arrebatos mediáticos: el recurso a estas prácticas agresivas e ilegales devino casi compulsivo y afecta a un número cada vez mayor de Estados, una treintena según los cálculos más recientes. Estas maniobras fueron caricaturales en la presidencia de Trump; con la administración Biden la escalada continúa y adquiere un tono cada vez más belicoso, bajo la forma de provocaciones militares dirigidas simultáneamente contra Rusia y China(4). Lo que trajo una primera guerra por procuración en Ucrania y llevara posiblemente a una segunda guerra por procuración en Taiwán(5).Pero estas acciones destructivas -detestables, sangrientas, altamente peligrosas- no cambiarán nada en el fondo. El mundo entro en un ciclo de mutaciones trascendentales; las acciones de retaguardia no impedirán su transformación. Este libro analiza cómo y por qué se producen estos cambios. Estos van mucho más allá de la simple modificación del equilibrio de poder entre las potencias globales, Estados Unidos por un lado y China y Rusia por otro. Lo que está en juego entre estos tres países forma parte de una dialéctica más amplia que afecta al mundo entero. En cierto modo, en realidad, el declive de Estados Unidos es inseparable del declive de Occidente en su conjunto, mientras que el ascenso de China y Rusia no es más que la punta de lanza de un movimiento más general hacia la emergencia, en el que participan activamente muchos países del Sur y del Este. En definitiva, estamos ante una especie de desafío radical a la hegemonía ejercida por Occidente sobre el resto de la humanidad. Una convulsión de este alcance pone en marcha procesos que afectan a una multitud de factores: el potencial económico y financiero de los distintos protagonistas, su capacidad militar, su influencia política y diplomática, su influencia cultural, su peso demográfico, etc. Sin dejar de reconocer el impacto de cada uno de estos factores sobre los demás decidí consagrar lo esencial de este ensayo al examen de temas de naturaleza directamente económica. A contracorriente del culturalismo ambiente, persisto en creer que la economía es ineludible, que es decisiva en última instancia. Y que sólo ella puede proporcionar una base material objetiva para analizar el mundo contemporáneo tal como se deshace y se reconfigura ante nuestros propios ojos. Tomé como punto de partida de la investigación el final de los años sesenta del siglo pasado. Esta elección no tiene nada de arbitraria. En esencia, fue a partir de entonces cuando se hicieron patentes las principales fisuras, cuyas consecuencias han condicionado fuertemente las contradictorias evoluciones que se produjeron enseguida. En los años sesenta, la comunidad internacional estaba estructurada en torno a tres bloques, que formaban una totalidad a la vez unida y dividida: Los bloques en cuestión eran distintos y estaban divididos, y sus sistemas económicos parecían incompatibles. Liderado por Estados Unidos, Occidente era el polo dominante y era capitalista. Luego estaban los países del Este. Liderados por la URSS -a pesar de la disidencia china-, eran comunistas. El tercer eslabón de la cadena, el más débil, lo formaban las antiguas posesiones coloniales y semi-coloniales de Asia, África y América Latina. El sistema económico del Sur -anteriormente conocido como Tercer Mundo- era de tipo intermedio, basado en una mezcla inestable de elementos de los dos sistemas anteriores. Su nombre oficial era «desarrollismo», que permitía distinguirlo tanto del capitalismo como del comunismo. Más allá de estas diferencias tangibles, los tres polos del triángulo estaban unidos y vinculados por una genealogía común, a menudo pasada por alto. Una filiación subterránea los vinculaba unos a otros. Sus élites dirigentes reivindicaban, explícita o implícitamente, una matriz original idéntica: la filosofía de la Ilustración de la Europa del siglo XVIII. Occidente reivindicaba ser su legítimo depositario y proponía una interpretación liberal. Sin denegar esta anterioridad, el Este presentaba una lectura de izquierdas de la misma filosofía y afirmaba querer extender sus promesas a las clases trabajadoras ignoradas por la revolución democrático-burguesa. El Sur añadió que quería que estas promesas se extendieran a los nuevos países independientes. Así pues, no había diferencias de principio sobre las fuentes de inspiración de los tres bloques, sino una forma de radicalización -social en el Este, nacional en el Sur- de una visión universalista cuyos fundamentos originales eran reivindicados por todos(6). En la mente de los grupos de poder de la época, la modernización del mundo estaba íntimamente ligada a su occidentalización. Pero dejemos de lado por el momento estas observaciones y volvamos a preocupaciones más concretas. Como todos sabemos, esta arquitectura triangular fue erigida tras la Segunda Guerra Mundial. En términos económicos, los sistemas implicados – capitalismo, socialismo y desarrollismo – disfrutaron inicialmente de un largo periodo de crecimiento, impulsado en particular por los grandes proyectos de reconstrucción y construcción lanzados por una mayoría de Estados. Sin embargo, a mediados de los años sesenta, esta trayectoria ascendente había llegado a su fin, tras agotar su potencial. A finales de la década, la economía estaba en declive en todas partes y, sorprendentemente, el cambio de tendencia afectó a los tres bloques de forma indiscriminada, como si los resortes de sus respectivos modelos se hubieran roto al mismo tiempo. Como resultado, el orden internacional de posguerra, desgastado y anticuado, estaba irremediablemente condenado(7). En los países del Sur, a partir de principios de los años setenta, los experimentos desarrollistas fueron abandonados uno tras otro, sobre todo en África y en el mundo árabe (Túnez, Egipto, Siria, Ghana, Malí, Senegal, Níger, etc.). Conducidas sin miramientos, estas políticas de recuperación llevaban en ellas los gérmenes de su fracaso. Estaban socavadas por dos vicios fatales: los cambios estructurales eran demasiado obligatorios y represivos, y dependían demasiado de la financiación exterior, casi siempre de origen occidental. Bastaba la ausencia de financiación exterior para que todo se viniera abajo. Y es precisamente lo que empezó a ocurrir a partir de 1968-1969(8).En el Este, la desproporcionada asignación de recursos a la industria pesada y a la defensa, la estatización integral de la economía se revelaba cada vez menos apta a satisfacer las necesidades de consumo de la población. A mediados de la década de 1960 se inicio una serie de importantes controversias político-ideológicas encaminadas a relajar la planificación ultra centralizada que era de rigor en el bloque del Este. Tras muchas idas y vueltas, y otros tantos fracasos, estas controversias conocerán su final fatal a mediados de los años ochenta, con las reformas de Gorbachov (perestroika y glasnost), que condujeron al catastrófico colapso de la URSS y del campo soviético en su conjunto.En Occidente, el panorama no era más halagüeño. En Europa, a la revuelta juvenil de 1968 habían seguido periodos muy duros de agitación obrera que, en varios países, duraron varios años. Para el viejo continente, el veredicto estaba claro: los Treinta Gloriosos habían llegado a su fin. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde la situación era más alarmante. Había dos razones principales para ello.La primera razón tenia que ver con la pérdida de competitividad de su economía. La amenaza no procedía de sus adversarios del Este o del Sur, sino de su propio campo, y en primer lugar de Alemania y Japón. Ambos países volvían de lejos. El balance del último conflicto mundial había sido terrible para ellos. En 1945, sus territorios estaban devastados, sus infraestructuras y su tejido industrial completamente arrasados. Pero no empezaron de cero. El enorme esfuerzo de recuperación que realizaron se basó en la tecnología más avanzada disponible en ese momento, no en los métodos de producción de la preguerra. De modo que los japoneses (especialmente para los bienes de consumo masivo) y los alemanes (especialmente para los bienes de capital) pronto pudieron fabricar productos más baratos y de mejor calidad que los productos estadounidenses equivalentes. En pura lógica capitalista, ese progreso representaba un importante desafío a la supremacía comercial de Estados Unidos: el libre comercio que le habían impuesto a las antiguas fuerzas del Eje se había vuelto en su contra. El ascenso de estos nuevos competidores continuó y se intensificó a lo largo de los años sesenta, y se convirtió en un auténtico asunto de Estado en Washington. El problema era tanto mas grave cuanto que no podían encontrarle una solución evidente si seguían respetando las reglas del liberalismo económico. El segundo motivo de preocupación estadounidense era la amenaza que se cernía sobre la posición del dólar. A lo largo de la década Estados Unidos había librado una despiadada guerra de agresión contra el pueblo vietnamita, una guerra que finalmente perdió. La derrota fue un duro golpe para su prestigio y su autoridad. Pero también provocó un agujero abismal en sus finanzas públicas, debido al asombroso coste del conflicto y a la deuda -tanto interna como externa- que había generado. Esta deuda había que pagarla. Pero el gobierno federal ya no tenía margen suficiente para cumplir sus compromisos al pie de la letra. En aquella época, el sistema monetario internacional se regía por el Acuerdo de Bretton Woods. Una de sus cláusulas -el Patrón de Intercambio de Oro- estipulaba que el dólar estaba garantizado por oro a 35 dólares la onza. A finales de los años sesenta, muchos acreedores externos empezaron a desconfiar del valor real de la moneda estadounidense y a exigir el pago en metal precioso en lugar de papel moneda. Ahora bien, el nivel de deuda era tan elevado que el Tesoro corría el riesgo de impago si aceptaba seguir ese camino. ¿Cómo podía evitar la desconfianza en esta situación, desconfianza que podía convertirse en pánico contagioso y hacer tambalearse un pilar fundamental del dominio estadounidense? Este era el tema más candente que encontró Richard Nixon cuando llegó a la presidencia en enero de 1969. Antes de explicar cómo la cuestión fue abordada, hay que hacer un balance de la situación. A pesar de su debilidad colectiva, los principales protagonistas de la contienda no disponían de los mismos medios ni de las mismas bazas para intentar encontrar soluciones a sus problemas. Intentemos identificar las desiguales oportunidades que se les ofrecen, dentro del nuevo reparto de cartas que se acaba de esbozar. La crisis del orden mundial de finales de los años sesenta era profunda. Se trataba de una crisis sistémica, y sistémica en dos sentidos: 1) afectaba simultáneamente a los tres bloques; 2) no se limitaba únicamente a la economía, sino que afectaba a las diversas expresiones del poder, en particular a las esferas política, cultural y militar. Ya he mencionado la derrota estadounidense en Vietnam. Hay que saber que los otros dos campos, el Sur y el Este, también sufrieron conflictos armados cuyos efectos fueron devastadores tanto a corto como a largo plazo. Pienso en particular en la guerra de Israel contra Egipto en 1967 y en la intervención de los tanques soviéticos en Checoslovaquia en agosto de 1968 para frenar la «Primavera de Praga». En el primer caso, la derrota militar puso fin abruptamente al experimento de recuperación nacional de Nasser en Egipto. Dado el papel fundamental del país en su entorno regional, su fracaso -al transformar brutalmente el equilibrio de poder existente- contribuyó a precipitar el abandono del proyecto desarrollista en muchos otros países árabes y africanos, al tiempo que descalificó el ideal tercermundista como tal.Las consecuencias fueron igual de desestabilizadoras en el segundo caso. Si el restablecimiento del dominio soviético en Checoslovaquia se logró sin demasiadas dificultades, no era de naturaleza a absorber las tensiones que fisuraban subterráneamente la unidad del bloque oriental. El uso de vehículos blindados para reprimir las manifestaciones no atenuó, sino exacerbó el resentimiento de los pueblos satélites de Europa del Este hacia el «hermano mayor» de Moscú. En estas condiciones, las contradicciones internas del bloque no podían sino agudizarse y dar lugar a cuestionamientos más categóricos y decididos. Fue Polonia, con Solidarnosc, la que, unos años más tarde, daría la señal de una rebelión general que acabaría arrasando todo a su paso. Veamos ahora de nuevo los problemas del campo occidental a finales de los años sesenta. Hemos hecho alusión a las dificultades de varios países de Europa Occidental, dificultades sancionadas por el final de las Treinta Gloriosos. Pero hemos insistido sobre todo en las que afectaban a Estados Unidos. Vamos a resumirlas en pocas palabras: 1) Degradación de la situación económica, con pérdida de competitividad de las empresas industriales. 2) Degradación de la situación financiera, con pérdida de confianza en el dólar. 3) Por último, el deterioro de la situación política y militar, con la derrota en Vietnam, que había suscitado una oposición casi universal, sobre todo entre las jóvenes generaciones. Al producirse en modo concomitante, estos deterioros prefiguraban una verdadera crisis de hegemonía, cuya evento l profundización podía poner en peligro la supremacía estadounidense en los asuntos internacionales.Sin embargo, debemos traer la constatación a sus verdaderas dimensiones. Las evaluaciones y las comparaciones son siempre relativas, nunca absolutas. Los tres bloques del sistema mundial formaban una cadena. Si el Sur era el eslabón más débil -y fue el que se desintegró más precozmente- a finales de los años sesenta Occidente seguía siendo el eslabón relativamente más fuerte y robusto. Y Estados Unidos seguía siendo, a pesar de sus diversas preocupaciones, el campeón indiscutible del bloque atlantista, así como, en comparación con el resto del planeta, el país que disponía -de lejos- de las mejores posibilidades, medios y recursos de todo tipo; en resumen, el país más fuerte en términos de poder global. Así, tras un momento de vacilación, incluso estupefacción, provocado por la humillante derrota en Vietnam (los últimos años de la presidencia de Johnson, 1963-1968), los círculos dirigentes estadounidenses comenzaron a concebir y ejecutar planes para restaurar el liderazgo de su país, explotando al mismo tiempo las deficiencias de sus rivales -tanto enemigos como aliados- con el fin de suprimir o limitar el peligro potencial que podían representar. Hay que señalar desde el principio que estos planes les reportaron ganancias momentáneas, pero a largo plazo exacerbaron los desequilibrios estructurales en los que se basaba la preeminencia de su nación. Fue con la llegada al poder del republicano Richard Nixon (1969-1974) que comenzó la serie de grandes maniobras destinadas a restaurar la primacía imperial de Estados Unidos. Nada más instalarse en la Casa Blanca, Nixon, con la ayuda de sus colaboradores más próximos -entre ellos su eminencia gris Henry Kissinger, asesor personal en materia de seguridad nacional y luego Secretario de Estado de Asuntos Exteriores-,adoptó una serie de medidas que ampliaron sustancialmente el margen de iniciativa estratégica de Washington. He aquí algunos ejemplos: Conversaciones de paz con Hanoi, que permiten a Estados Unidos salir del atolladero vietnamita; Alianza a contrapelo con China (viaje de Nixon a Pekín en febrero de 1972) para coger a la URSS con fuego cruzado; En el Sur, con el fin de acelerar la erradicación del desarrollismo, la planificación confiada a la CIA de varios golpes de Estado militares, sobre todo en los países aún recalcitrantes de América Latina: Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, etc.(9)Estas medidas tendrán el efecto de cambiar el panorama geopolítico internacional en un espacio de tiempo bastante corto. Las menciono aquí sólo para recordar el ambiente que reinaba entonces. En consonancia con mi sesgo metodológico -centrar mi análisis en las grandes cuestiones de naturaleza abiertamente económica- he retenido en el libro, como acontecimiento clave de la presidencia de Nixon, únicamente su denuncia de los acuerdos de Bretton Woods y la desvinculación del dólar del oro (la cuestión se aborda en el capítulo I). Esta decisión tuvo repercusiones sin precedentes, que continúan hasta nuestros días. Fue la primera deriva, la primera gran desregulación, que hizo saltar de sus goznes al capitalismo estadounidense de posguerra y cambió radicalmente el funcionamiento del resto de los sistemas productivos y financieros del mundo.La segunda gran desviación se produjo bajo la presidencia de otro republicano, Donald Reagan (1981-1989). Sus sucesivos gobiernos siguieron una política sistemática de desmantelamiento de las políticas públicas, que acabó anulando su papel en la regulación del mercado y la distribución de la renta (este es el tema del capítulo II). Las principales decisiones adoptadas con este fin: por un lado una generosa serie de recortes fiscales en beneficio de los más ricos y, por otro, una continua acumulación de leyes y decretos que atacan el nivel de vida de las clases trabajadoras y medias, mediante la privatización intempestiva de los servicios sociales, los servicios públicos y las empresas del sector nacionalizado. Acentuando la polarización de clases, estas «reformas» de tipo darwinista han sido devastadoras no sólo socialmente, sino también económicamente, un hecho que rara vez se menciona. La tercera deriva fue obra del demócrata Bill Clinton (1993-2001). Consistió en desregular las actividades bancarias y financieras, es decir, suprimir todas las normas prudenciales y de ponderación que hasta entonces habían regido estrictamente su gestión (capítulo III). Al mismo tiempo, esta política otorgó a los bancos y a las instituciones conexas (bolsas, compañías de seguros, empresas de inversión, etc.) el estatuto de total independencia del Estado, lo que significaba que quedaban al abrigo de cualquier supervisión pública, es decir, de cualquier control efectivo. El desarreglo financiero allanó el camino a una explosión desenfrenada de prácticas especulativas y fraudulentas, marcando una ruptura definitiva en la evolución del capitalismo estadounidense -y, posteriormente, del capitalismo occidental- al transformarlo en una gigantesca «economía de casino» (la expresión es de Keynes), donde reinaban la especulación y los especuladores, en sustitución de los empresarios y capitanes de industria de antaño. La última fase se refiere a lo que podríamos llamar la desregulación territorial, más conocida como deslocalización industrial (capítulo IV). Esta última fase es sin duda la más decisiva y espectacular. En el origen de una auténtica transferencia de riqueza y poder del Norte al Sur, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del nuevo mundo en el que vivimos hoy. La política de deslocalización no fue promovida por los presidentes ni por el gobierno de Estados Unidos, sino por empresas privadas, y corrió paralela a las tres fases anteriores. Iniciada a principios de los años setenta, se ha desarrollado de forma ininterrumpida durante casi medio siglo y sólo recientemente ha empezado a ser denunciada oficialmente -de hecho, desde los dos últimos presidentes, el actual, el demócrata Biden, y su predecesor, el republicano Trump-. Pero la denuncia llegó demasiado tarde: el gusano ya estaba en la fruta. Al principio, el objetivo de las empresas privadas (de Estados Unidos o de otros países occidentales) que se instalaban en países del Sur con salarios bajos era deslocalizar únicamente sus actividades intensivas en mano de obra, con el fin de aumentar sus márgenes de beneficio, demasiado bajos en las economías del Norte habida cuenta de las tasas salariales imperantes. Además, la deslocalización debía afectar únicamente a los productos de gama baja y baja tecnología, mientras que los productos de gama media y alta -con mayor valor añadido- debían permanecer en su lugar. Este era el cálculo inicial. Salvo que la operación acabó rompiendo por completo el marco original que se le había asignado.En varios países de acogida -al principio principalmente en Asia-, los gobiernos exigieron que los procedimientos de transferencia incorporasen progresivamente todas las fases de producción y todas las ramas tecnológicas, incluidas las estructuras de investigación y desarrollo. Dada la feroz competencia entre las empresas occidentales, se les fueron arrancando concesiones cada vez más importantes. Al cabo de unos años, las transferencias no tenían límites. A esas alturas, la lógica de la deslocalización se volvió completamente en contra de sus promotores. Un formidable campo de oportunidades se abrió ante los países del Sur comprometidos en la pulseada. Para ellos, se hizo posible que sus propias empresas -primero públicas, luego privadas- se instalaran en las proximidades de las filiales occidentales establecidas en su suelo y comenzaran a fabricar y exportar los mismos productos que ellas, sobre la base de una relación calidad-precio que, con el tiempo, resultaría cada vez más ventajosa. A partir de entonces, la industrialización a gran escala del Sur estaba en marcha. Esto desencadenó automáticamente una desindustrialización a gran escala en el Norte. Las estadísticas no dejan lugar a dudas. En 2009, la producción manufacturera de los llamados países en desarrollo superó por primera vez a la de los llamados países desarrollados: 52% frente a 48%. Desde entonces, la diferencia no ha dejado de aumentar. En 2020, la parte de China en la industria mundial había aumentado hasta casi el 30%, mientras que la de Estados Unidos había caído hasta alrededor del 15%. No hay necesidad de buscar en otra parte las razones por las que Estados Unidos designa ahora a China como su enemigo existencial número 1, incluso por delante de Rusia, cuyas capacidades de represalia nuclear son incomparables. Para concluir la presentación de estas cuatro estrategias de respuesta, debemos ahora poner de relieve la lógica interna que las vincula entre sí y explica tanto su sucesión -en el caso de las tres primeras- como su superposición -de las tres primeras con la última-. Es identificando este hilo de Ariadna, invisible a primera vista, que se comprende no sólo cómo ha cambiado el mundo en los últimos 50 años sino, más fundamentalmente, por qué ha cambiado y sólo podía cambiar de esta manera. 1 – El punto de partida fue la llegada de Nixon a la presidencia en 1969. Había que hacer frente a dos retos: a) el declive de la competitividad del sector industrial, revelado por la renovada eficacia de la competencia alemana y japonesa; b) las amenazas a la posición internacional del dólar, debidas al nivel de endeudamiento y a los déficits. A pesar del carácter vital para relanzar el proceso de acumulación dentro de Estados Unidos, la administración Nixon no tenía remedio para el primer problema. Fueron las grandes empresas privadas las que lo abordaron, utilizando el resquicio de la deslocalización. El traslado de actividades les permitió cosechar beneficios sin precedentes durante muchos años. Pero su restablecimiento financiero, al tiempo que enriquece enormemente a sus accionistas, no repercute positivamente en las innumerables PYME de sus países, cuya competitividad global no mejora y cuyos márgenes de beneficio siguen erosionándose.Richard Nixon es indiferente a esto. Su única obsesión, incluso antes de los déficits y la deuda, era la situación del dólar. Haciendo honor al apodo que le dieron sus adversarios políticos (Tricky Dick), denunció el acuerdo monetario multilateral que vinculaba a su país y se liberó de las limitaciones del Patrón de Intercambio de Oro. La medida equivale a un gran latrocinio. Estimándose estafados, sus socios occidentales se indignan y se rebelan. Pero a Nixon, no le importó. Preparando su jugada, primero le impuso a los miembros de la OPEP -donde Estados Unidos tiene muchos aliados- que a partir de entonces facturasen sus exportaciones en moneda estadounidense, con exclusión de todas las demás divisas. Dada la importancia de las transacciones petroleras en el comercio mundial, este arreglo preventivo le permitió al dólar mantenerse en su papel de moneda de reserva universal y de instrumento de cambio universal, a pesar de su abandono del patrón oro. Lejos de debilitarse, la relación desigual entre Estados Unidos y otros países alcanzó, en esas condiciones, un nuevo nivel. Y el dólar se convierte en una especie de arma de destrucción masiva en la economía mundial, un arma tanto de depredación como de subversión. Mientras que todos los Estados siguen estando obligados a respetar sus equilibrios financieros y presupuestarios so pena de impago, el Estado estadounidense -y sólo él- puede violarlos impunemente. Simultáneamente juez y parte, puede dar rienda suelta a su deuda y a sus déficits sin tener que rendir cuentas a nadie más que a su propio Congreso, que le concede fácilmente todos los excesos que solicita(10). Tras abandonar la referencia al oro, el sistema monetario internacional pasó por una fase intermedia caracterizada por el mantenimiento de paridades fijas entre las principales monedas en circulación (el dólar estadounidense, el marco alemán, el yen japonés, la libra esterlina, el franco francés, etc.). A principios de 1973, Washington llevó aún más lejos su ventaja e introdujo unilateralmente el mecanismo de flotación de los tipos de cambio -aún vigente hoy en día-, aumentando así los exorbitantes privilegios del dólar(11) en relación con las demás monedas. Los aliados occidentales protestaron contra este segundo golpe ilegal, pero sus protestas no cambiaron nada. Wall Street sigue siendo la plaza financiera mejor valorada.Los acontecimientos de unos meses más tarde lo confirmaron. En octubre de 1973 es la guerra en el Medio Oriente, a la que le sucede el choque petrolero de 1974, la que cuadruplicó el precio de venta de los hidrocarburos. A ello siguió una afluencia fenomenal de capitales (unos 500.000 millones de dólares entre 1974 y 1980) que buscaban invertir en Estados Unidos. En aquel momento, se podía pensar que las manipulaciones del Presidente estadounidense habían sido un éxito en todos los sentidos. Esto era cierto sólo en parte. Las primeras oleadas de «petrodólares» se canalizaron hacia la compra de bonos del Tesoro y de inmuebles. Pero estas inversiones elementales no lo resolvían todo. Para mantener la posición de Nueva York como centro neurálgico de las finanzas internacionales, mantener su atractivo y garantizar una afluencia constante de capital exterior, hay que ofrecerle a los inversionistas oportunidades a la altura de sus expectativas. Más concretamente, hay que ser capaces de ofrecerles inversiones que generen tasas de rentabilidad lo suficientemente atractivas como para disuadirles de buscar mejores rendimientos en otros países. Se podía satisfacer por algún tiempo a los propietarios de capital orientándolos hacia el sector inmobiliario y la renta fija tradicional. Sin embargo, para satisfacerlos a largo plazo, era necesario ofrecerles una gama de opciones más amplia y diversificada, que sólo podía proceder de la economía productiva en su conjunto, lo que no era un plan en razón de su débil rentabilidad. Como todas las estafas, la martingala ideada por Nixon actuaba en dos direcciones distintas; enriquecía y empobrecía en el mismo movimiento. Al resolver el problema monetario a su manera, Ricardo el tramposo no sólo dejó sin resolver el problema del atraso de la industria nacional, sino que lo agravó activamente. Al liberar al dólar de todo lo que lo frenaba, su política monetaria dio una especie de prima a las importaciones, creando las condiciones para un creciente déficit estructural en la balanza comercial. Las importaciones se han vuelto cada vez más desenfrenadas, alcanzando techos cada vez más altos que las exportaciones, limitando objetivamente el margen de expansión de la actividad manufacturera nacional, reduciendo su cuota de mercado y aumentando sus dificultades. En definitiva, el fortalecimiento del dólar en el exterior ha acentuado las debilidades de Estados Unidos en el interior. 2 – Sigamos. La cuestión del declive de la competitividad quedó sin resolver hasta la elección de Donald Reagan varios años después, en 1981. A diferencia de sus predecesores, lo convirtió en una prioridad durante sus dos mandatos. Más allá de su manto ideológico (la «revolución conservadora»), las políticas que aplicó estaban explícitamente destinadas a mejorar los márgenes de beneficio de la industria manufacturera, combinando bajadas de impuestos y privatizaciones. Naturalmente, su programa fue rápidamente adoptado y aplicado por otros países, ya fuera para poder mantener su nivel (la mayoría de los países del Norte) o para cumplir las órdenes del FMI (los países sobre-endeudados del Sur). El tratamiento de choque produjo algunos resultados iniciales. En Estados Unidos, la curva de beneficios subió ligeramente a partir de 1985, pero luego volvió a caer a los mínimos de la década anterior (12). Hay dos razones para este evidente fracaso. La primera es la naturaleza específica del modelo estadounidense. En comparación con otros capitalismos occidentales, el sector público y los servicios sociales estatales estaban subdesarrollados en Estados Unidos; su traspaso al sector privado amplió el alcance de las actividades de este último, pero sólo hasta cierto punto, lo que no cambió fundamentalmente la situación. La segunda razón tiene que ver con las consecuencias económicas de la privatización de los servicios sociales. En manos del sector privado estos servicios se vuelven rápidamente más caros y menos accesibles. El resultado es la amputación del poder adquisitivo de la mayoría de la población (clases trabajadoras y medias), lo que conduce mecánicamente a una caída significativa de la demanda solvente global. Aquí es donde radican las repercusiones para la economía: la caída de la demanda contrae el mercado interior, y su contracción reduce a su vez el margen de crecimiento de la producción nacional. ¿Qué ocurre, en este caso, con los nuevos recursos de capital generados por los recortes fiscales? Gran parte se canaliza hacia inversiones en el extranjero, donde las perspectivas de beneficios son mucho más favorables. De hecho, fue durante la década de 1980 cuando despegó realmente la deslocalización de empresas estadounidenses hacia los países emergentes, China en particular. A fin de cuentas, quizás porque comprendió que era impotente para mejorar la economía, Reagan relanzó al mismo tiempo la carrera de armamentos. El presupuesto del ejército aumentó casi un 50% entre 1981 y el fin de su mandato en 1989. Así es como reaccionan siempre los imperios envejecidos cuando sienten que pierden impulso: preparan la guerra. En cualquier caso, tras el fracaso de Nixon, ahora se consumaba el suyo, con un pasivo social aún más pesado. Para los pobres de Estados Unidos, la vida nunca ha sido tan dura como desde la implantación de la Reaganomics(13). 3 – Con la llegada al poder del demócrata Bill Clinton (1993-2001), todo cambió y se transformó de repente. El escenario se transforma literalmente; los decorados ya no son los mismos, ni tampoco los actores o sus papeles. Es como si nos hubieran proyectado a otra dimensión. A partir de ahora, habitamos un universo encantado, libre de las cargas del pasado y de su resistencia. Es un universo artificial, que ya no se rige por el principio de realidad, sino por el principio de placer. La agitación del contexto internacional fue un factor importante en la aparición de estas percepciones ilusorias. En 1993, el colapso de la URSS era total. La élite dirigente estadounidense estaba eufórica. Invadidos por un sentimiento de omnipotencia, estaban convencidos de que podían superar todos los obstáculos. ¿El desempleo y la precariedad laboral aumentan sin cesar y la industria manufacturera está en constante declive? No importa. No importa si la vieja economía tiene que morir, porque podemos crear una nueva economía, infinitamente más prometedora y lucrativa, con un potencial de crecimiento, una escala y un dinamismo sin parangón. La fórmula milagrosa existe. Basta con llevar el desarreglo hasta sus últimas consecuencias: El desarreglo financiero. La supresión del control estatal sobre los bancos y las bolsas y la eliminación de las normas prudenciales que regían su funcionamiento se presentan como la respuesta adecuada a todos los desafíos. Se trataba de una respuesta mágica que permitiría, en particular, superar los bloqueos conceptuales que hasta entonces habían impedido la expansión ininterrumpida del proceso de creación de riqueza. A esta pseudorrevolución de los paradigmas se le atribuyó incluso el mérito de contribuir a hacer realidad los sueños más salvajes y patéticos de la humanidad: dejar atrás el reino de la escasez y entrar en el de la abundancia y el disfrute sin trabas. La época en que la economía se basaba en la producción ha pasado. La sustituye una época en la que la economía debe basarse ante todo en las finanzas. En el centro del discurso de la época, esta idea descabellada se disfrazó de forma seductora, utilizando un vocabulario que pretendía estar a la vanguardia de la modernidad y el progresismo: ingeniería bursátil, NTIC, realidad virtual, economía del conocimiento y la inteligencia, etcétera. Pero los halagos no podían alterar la naturaleza fundamentalmente reaccionaria y arcaica del planteamiento. Equivalía a pretender que, en la gestión de un país, se podía ganar dinero con el propio dinero, o que se podía obtener beneficios sólo con las finanzas, sin pasar por el intermediario de la producción, que es exactamente la fantasía inmemorial que persiguen los estafadores y especuladores de todo pelaje, corrompiendo la tierra desde los tiempos más remotos. Los profetas de la «nueva economía» defendieron con uñas y dientes tales delirios. La nueva economía, sostenían, podía ofrecer rendimientos colosales sobre la inversión, del orden del 15, 20 e incluso 25% al año. Y podía garantizar esas tasas de beneficio prácticamente usurarias a perpetuidad, porque era tan eficiente que haría desaparecer para siempre la inevitabilidad de las crisis y los ciclos. En el mundo real, es evidente que las cosas han tomado otro cariz. El resultado ha sido un estallido increíble de actividad especulativa(14). Al principio, la financiarización de la economía animó a muchos inversores a enriquecerse de forma muy rápida y excesiva.Sólo que esto se consiguió mediante la creación de burbujas especulativas, que inevitablemente acabaron estallando. Cuando estallaban, las burbujas arruinaban a la mayoría de los jugadores, pero beneficiaban al puñado de los más listos y grandes, que eran maestros en recuperar sus ganancias antes de que quebraran. La «nueva economía» prometía riqueza para todos. De hecho, ha exacerbado las divisiones dentro de la propia clase rica, acelerando su conversión en una oligarquía, una casta cada vez más pequeña y minoritaria de multimillonarios, indiferentes a los daños que ha provocado su ascenso.Pero hubo daños colaterales peores. Al estimular artificialmente –a pesar de los riesgos- el aumento de las tasas de beneficios cuando las inversiones se canalizaban hacia el sector financiero, la «nueva economía» había, por la misma razón, aumentado en gran medida la reticencia de los inversionistas a comprometerse en el sector productivo, donde las perspectivas de beneficios ya eran escasas. Impulsada por los poderes públicos, esta desviación en la asignación de los recursos de capital iba a asestar, en cierto modo, el golpe definitivo a la industria manufacturera nacional, cuya degradación global a escala internacional ya no podía compensarse(15). La cuestión de la pérdida de competitividad de la producción nacional, que surgió a finales de los años sesenta, permaneció sin resolver durante más de dos décadas. Ni Nixon, ni Reagan, ni ninguno de los demás presidentes elegidos en el periodo intermedio habían conseguido encontrar una solución eficaz. Algunas de sus políticas incluso agravaron el problema en lugar de aliviarlo. En comparación con ellos, la última administración demócrata introdujo una especie de ruptura definitiva. Al lanzarse de cabeza a la financiarización, abandonó la economía real a sus problemas, en favor de una economía especulativa en la que depositó todas sus esperanzas, que estaban destinadas a ser defraudadas.En este sentido, la presidencia de Clinton fue un verdadero punto de inflexión en la evolución del capitalismo estadounidense. Fue el momento en que el sistema perdió completamente el contacto con la realidad y se volvió contra sí mismo, segregando a sus propios sepultureros. El despliegue de las finanzas y la especulación completó su degeneración oligárquica. Llegados a este punto, el imperio merece plenamente ser calificado de gigante con pies de barro. Sigue siendo un gigante: su poder exterior sigue siendo impresionante. Pero es un gigante con pies de barro: la base fundamental de su poder interno, la economía doméstica, está ahora ausente, y esto está minando permanentemente la preservación de su hegemonía sobre el resto del mundo. 4 – Mientras tanto, al otro lado del planeta, en marcado contraste con la orientación de las secuencias anteriores, se había producido una extraordinaria reconstitución de la capacidad productiva en varias regiones del Sur, movimiento puesto en marcha por las deslocalizaciones industriales decididas en los años setenta por las grandes empresas transnacionales.Las etapas de este ascenso gradual pero irreversible al poder se detallan en el último capítulo. Baste señalar aquí que China – cabeza de puente de las nuevas naciones emergentes – tiene un potencial de acumulación y progreso que la sitúa ya muy por delante de todas las naciones de Occidente. Desde un punto de vista estrictamente económico, contrariamente a lo que se suele afirmar, China no va a alcanzar a Estados Unidos en 5 o 10 años: lleva varios años alcanzándolos y superándolos. Y muchos otros países se precipitan detrás de ella -India, Brasil, México, Sudáfrica, Turquía e incluso, en algunos aspectos, Rusia…- impulsados por una dinámica de expansión similar. El último medio siglo ha dado lugar así a dos trayectorias invertidas, una hacia abajo y otra hacia arriba. Ya hemos descrito el cómo de esta dualidad contradictoria; ahora toca preguntarse por qué.La fuerza motriz del capitalismo es el lucro: no hay lucro sin capitalismo; no hay capitalismo sin lucro. El secreto radical del por qué se esconde detrás de la palabra lucro, entendida no en su sentido comúnmente aceptado, sino como concepto, como categoría de pensamiento. En El Capital, su obra capital, Marx dedica largos análisis al tema, concluyendo con una famosa tesis, la «ley de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia»(16). En cuarenta años de intensa actividad intelectual, Marx desarrolló varias teorías en distintos campos del saber. Muchas de ellas no han resistido la prueba del tiempo. Pero la ley de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia ha mantenido una actualidad asombrosa, sin perder nunca nada de su pertinencia ni de su poder explicativo, a pesar de todo lo que los economistas liberales han dicho sobre ella. Afirma una verdad muy simple, que puede demostrarse teóricamente y observarse empíricamente: en los países donde predomina el capitalismo, la tasa media de beneficio tiende a bajar con el tiempo, por el efecto combinado de la competencia y el progreso técnico. En estos países capitalistas, los gobiernos y las empresas han desarrollado constantemente mecanismos para contrarrestar esta tendencia a la baja, demostrando que es real. Sin entrar en detalles, podemos mencionar algunos de los métodos utilizados: acuerdos entre empresas (cárteles, monopolios, etc.), reducciones fiscales, subvenciones públicas, barreras aduaneras, políticas de crédito, etc.Sin embargo, el impacto de tales medidas sigue siendo limitado y temporal. A largo plazo, las tasas medias de ganancia están destinadas a bajar, por una razón superior, que tiene que ver con la propia naturaleza del sistema capitalista. En este sistema, lo decisivo en última instancia es el mercado mundial y no las medidas de ajuste que puedan adoptarse dentro de un mercado nacional concreto. En este mercado mundial, ningún Estado, por influyente que sea, dispone de medios para suprimir la competencia internacional a nivel de las empresas, y menos aún el progreso técnico. Cuando miramos la actualidad a través de este prisma, nos damos los medios para centrar la luz en lo esencial. Despojada de la masa de interferencias secundarias, la imagen de conjunto se vuelve organizada y plenamente comprensible. Si los países occidentales están en declive, es porque entraron en la carrera antes que los demás. Atrapados desde hace tiempo entre el aumento de los costes y la reducción de los márgenes de beneficio, sus economías son cada vez menos competitivas en el mercado mundial. En cambio, los países emergentes, que empezaron mucho más tarde, crecen sin cesar porque sus economías son cada vez más eficientes, con bajos costes de producción y altos márgenes de beneficio. En un caso, el capitalismo es viejo y desgastado, se hunde y se marchita; en el otro, joven y vigoroso, prospera y crece. La conclusión lógica es que la crisis del capitalismo occidental no es la crisis del capitalismo mundial(17). La dialéctica de la tasa de ganancia ha desempeñado el papel de comadrona. Explica la inversión de las relaciones de poder entre el Norte y el Sur. Y explica no sólo lo que ocurrió ayer y está ocurriendo hoy, sino también lo que probablemente ocurrirá mañana y pasado mañana.Con esto quiero decir que es muy probable que la diferencia entre las tasas de rentabilidad de unos países y otros siga aumentando en los próximos años y decenios. Los procesos de diferenciación que vienen operando en la economía mundial desde hace 50 años no pueden dejar de funcionar de repente. También parece ilusorio imaginar que puedan equilibrarse mediante alguna forma imprevista de igualación, que conduzca al establecimiento de una tasa media de ganancia idéntica para todos los países, dando lugar a un nuevo orden económico internacional reequilibrado y estabilizado. La tendencia a la diferenciación va a continuar, e incluso podría acentuarse a medida que otros países emergentes alcancen la mayoría de edad. No nos dirigimos hacia una igualación del equilibrio de poder entre las viejas potencias del Norte y las nuevas potencias del Sur, sino hacia un cambio permanente de este equilibrio de poder, en detrimento de las primeras y a favor de las segundas. En otras palabras, estamos a punto de salir del mundo que conocemos -un mundo dominado hasta ahora por Estados Unidos y Occidente- para entrar en un mundo cuyo rostro y contenido no podemos conocer con precisión -pero ya sabemos que Estados Unidos y Occidente ya no ocuparán el lugar central del que han abusado durante tanto tiempo. El capitalismo, como la ley de la tendencia a la baja, no es un juego en el que todos ganan, sino un juego de suma cero: lo que se gana en un lado se pierde automáticamente en el otro.La transición no será pacífica. Estamos entrando en una era tumultuosa, una era peligrosa, llena de ruido y furia, que estará marcada por una sucesión ininterrumpida de disturbios, provocaciones, conflictos y guerras de todo tipo. Estados Unidos y los demás países occidentales están librando una lucha por su supervivencia como bloque hegemónico. Sus dirigentes son conscientes de que se les acaba el tiempo. Las palancas de las que aún disponen (el dólar, la fuerza militar, el peso diplomático, la influencia cultural, el dominio de los medios de comunicación, etc.) son frágiles y no durarán para siempre, precisamente por la desaparición de su superioridad económica.Esto es especialmente cierto en el caso del dólar, la carta de triunfo. Su capacidad para desestabilizar a los Estados recalcitrantes sigue siendo significativa, pero no deja de disminuir a medida que se establecen redes de pago alternativas y se firman cada vez más tratados bilaterales basados en el principio de las transacciones en moneda nacional. Por eso, para los grupos dirigentes del Norte, la situación es verdaderamente urgente. Si esperan invertir la situación a su favor, la guerra es el último recurso. Esto es lo que estamos viendo hoy en Ucrania y lo que sin duda veremos mañana en otras partes del mundo. Pero estas guerras se perderán porque estos grupos dirigentes no llevarán su compromiso hasta el final, es decir, hasta el punto de librar una guerra directa contra China y la URSS, que es imposible de ganar. Las guerras que fomenten seguirán siendo guerras de poder, guerras de retraso, que causarán mucha destrucción y sufrimiento, pero que no harán nada para cambiar el resultado final de la gran confrontación(18). En el antiguo Tercer Mundo, la gente está a la vez preocupada (un poco) y encantada (mucho) con este traspaso histórico. |

Es el mejor anpalisis de la situación mundial que he visto. Ademas escrito en un lenguaje claro y fácil de comprender.

*análisis