EL PORTEÑO

por Gustavo Burgos

El 15 de agosto de 1965 se fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Santiago de Chile. A 60 años de aquel acontecimiento, rendir homenaje a la experiencia política expresada por esta organización exige más que palabras conmemorativas. Exige memoria, balance y combate. Porque la revolución que le sirvió de orientación—como algunos lo han querido reducir— no es un capítulo cerrado de la historia, sino una experiencia viva, interrumpida por el terror de la contrarrevolución, y aún hoy, irresuelta.

Con sus limitaciones y errores , a seis décadas de su fundación, el MIR sigue concentrando en el imaginario de la vanguardia revolucionaria una de las expresiones más coherentes y radicales de la lucha contra el orden capitalista en Chile en la segunda mitad del siglo XX chileno. Su nombre resuena como símbolo de consecuencia, de ruptura, de entrega sin reservas. Y no es casual: la brutal represión que la dictadura desató sobre sus militantes ayudó a galvanizar esa imagen. La negativa a asilarse, la decisión de quedarse y resistir, el heroísmo de una generación entera que dio su vida por la revolución, dejaron una huella indeleble.

Pero hay que decirlo con claridad: esa memoria no basta. Porque la historia del MIR no ha sido escrita a la altura de su importancia. Porque la literatura política de balance estratégico y programático sigue siendo una deuda. Y esa carencia —ese silencio, esa dispersión— es síntoma profundo de las dificultades de la vanguardia en Chile. Hoy, más que nunca, el MIR debe ser comprendido no como objeto de culto, sino como campo de análisis crítico. Para avanzar, hay que saldar cuentas con el pasado. No para rendirse a él, sino para superarlo.

I. El MIR como punto de inflexión: entre la Revolución Cubana y el estalinismo en crisis

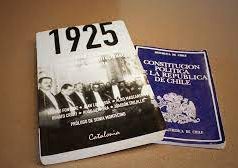

Como el Partido Obrero Socialista de Recabarren en 1912 —fundado en las décadas fundacionales del movimiento obrero chileno, en la estela de la Comuna de París y a las puertas de Octubre— el MIR nace en un momento de bifurcación histórica. El impulso directo fue la Revolución Cubana de 1959, que electrificó a la juventud de todo el continente y quebró la hegemonía del comunismo estalinizado. A su vez, las luchas anticoloniales en África y Asia ofrecían un horizonte de transformación revolucionaria a escala planetaria.

Pero el contexto tenía otra cara: el peso ominoso del estalinismo en plena fase de descomposición. La restauración capitalista en la URSS y en los Estados Obreros de Europa del Este se incubaba ya en el interior de los aparatos burocráticos. Desde Moscú y los partidos comunistas oficiales se desplegaban políticas de contención, integración institucional y freno a toda dinámica revolucionaria autónoma.

Esta contradicción marca la génesis del MIR. Su Programa de 1965, documento fundacional, contiene una crítica a los partidos tradicionales —el PS y el PC— pero la misma aparece atenuada, sin una delimitación de clase tajante. Se sostiene la necesidad de una revolución socialista, pero no se define con precisión al sujeto revolucionario ni se avanza en una estrategia para la toma del poder. Como ha mostrado Luis Vitale en Contribución a la historia del MIR, lo que predominó fue la confluencia: ocho organizaciones, entre ellas el Movimiento 3 de Noviembre de Clotario Blest, el POR dirigido por Luis Vitale, el PSP y la VRM, confluyeron en una síntesis orgánica e ideológica inédita hasta entonces en la izquierda chilena.

II. Un partido de combate: de la radicalización popular al quiebre con la Unidad Popular

A diferencia del foquismo voluntarista de muchas organizaciones latinoamericanas, el MIR apostó —con todas sus contradicciones— a construir un partido revolucionario con base en el movimiento obrero y popular. Desde su origen, la organización combinó trabajo clandestino, inserción social y propaganda revolucionaria.

A fines de los años 60, bajo la dirección política de Miguel Enríquez, el MIR se consolidó como alternativa revolucionaria frente a la vía electoral y reformista de la Unidad Popular. Su ilegalización bajo el gobierno democristiano de Frei Montalva, lejos de marginalizarlo, lo proyectó como polo de referencia para sectores de la vanguardia que comenzaban a romper con el reformismo institucional.

En ese marco, el MIR protagoniza uno de los procesos más complejos de su historia: una política de “apoyo crítico” a la UP que osciló entre la colaboración táctica —como la participación del GAP en la protección de Allende— y la denuncia política de su carácter burgués. Esta tensión se expresó nítidamente en el discurso de Miguel Enríquez en el Caupolicán (junio de 1972), donde denunció a la izquierda “vacilante” y reafirmó la necesidad de una política independiente de clase:

“Sin la clase obrera organizada y armada, ninguna transformación verdadera es posible” —sostuvo Miguel Enríquez, en un intento de interpelar tanto al reformismo como a las bases revolucionarias que lo seguían respaldando.

Pocas semanas después, la Carta de los Cordones Industriales a Allende daría forma política a esa crítica, planteando la necesidad de un poder obrero propio, basado en la autoorganización en los lugares de trabajo.

El MIR, sin embargo, no logró convertir ese proceso embrionario de doble poder en estrategia. Pese a su protagonismo, nunca terminó de asumir la tarea de disputar la dirección política de la clase obrera organizada, ni de romper definitivamente con el curso reformista.

III. Golpe, resistencia y derrota: la lucha por sobrevivir y el límite de la estrategia

El 11 de septiembre de 1973 estalló la crisis que todo el reformismo se negó a prever. La Junta Militar, respaldada por el imperialismo y las clases dominantes, desató el golpe más sangriento en la historia de Chile. El MIR, fiel a su concepción, no se exilió: eligió luchar.

La consigna “El MIR no se asila” no fue solo una consigna, fue una decisión política. Pero esa decisión se sostuvo sobre una caracterización equivocada: la dirección creía estar ante un “golpe palaciego” que sería rápidamente revertido por las masas. No midió la profundidad de la derrota ni el grado de preparación del enemigo.

El resultado fue devastador: miles de militantes asesinados, detenidos, desaparecidos. Miguel Enríquez cayó en combate en octubre de 1974. Con él se cerró un ciclo de dirección, pero también comenzó una etapa que hasta hoy permanece sumida en sombras en tanto análisis programático: la política de resistencia armada, la Operación Retorno, y la construcción del MDP como intento de rearticulación desde el exilio.

Aquí el MIR se fragmenta y fue la incorporación al MDP (PS,PS y MIR), referente dominado por el PC con una clara orientación hacia una transición pactada con Pinochet la que detonó la crisis. Las corrientes lideradas por Andrés Pascal (la «mayoría») y Nelson Gutiérrez (la «minoría) se enfrentan en 1986 en torno al carácter de la lucha: una línea militarista, sin inserción obrera, choca con una línea de masas con tendencia al oportunismo. La disputa no se resolvió políticamente, y el resultado fue la disolución de la organización histórica. Los agrupamientos posteriores que reivindican el nombre del MIR, lo hacen desde un punto de vista político, pero organizativamente corresponden a experiencias distintas que oportunamente merecerán un análisis pero en un contexto diverso.

IV. La tarea inconclusa: hacia una nueva organización revolucionaria

Tras la dictadura, la transición pactada y la restauración democrática impusieron nuevas condiciones. El MIR, como proyecto histórico, se descompuso. La literatura posterior —salvo excepciones como las de Luis Vitale, Jorge Magasich e Igor Goicovic entre otras excepciones — ha estado marcada por el testimonio, la denuncia, la memoria afectiva, pero ha eludido el balance político.

Y sin balance no hay superación.

Hoy, frente a la bancarrota del reformismo, a la integración del PS y el PC al régimen burgués, y a la crisis estructural del capitalismo global, una experiencia como la del MIR vuelve a emerger como referencia ineludible. No como modelo a repetir, sino como punto de partida para una crítica y una actividad militante más profunda.

El levantamiento de octubre de 2019 demostró que las condiciones para una radicalización de masas siguen presentes. Pero también mostró que sin organización, sin programa, sin partido, toda irrupción tiende a ser reabsorbida por el sistema. El MIR enseñó que no basta con voluntad ni con valor. Hace falta estrategia. Hace falta teoría. Hace falta método.

La tarea de la nueva generación revolucionaria en Chile no es fundar un nuevo MIR, sino reconstruir la herramienta que permita a la clase trabajadora destruir el Estado burgués y disputar el poder con una estrategia insurreccional orientada a expropiar a la burguesía e instaurar un gobierno obrero asentado en los órganos asamblearios de la clase trabajadora. Esto exige agrupar a la vanguardia dispersa, superar la improvisación y el empirismo político, y formular un programa que haga justicia a la experiencia vivida por quienes lo dieron todo.

La ruptura con toda forma de electoralismo y reformismo no es más que un primer paso, en momentos cruciales como los que vivimos, en que la izquierda tradicional —PS y PC— aparece agrupada en torno a un Gobierno como el de Boric y en un proyecto electoral de inequívoco signo contrarrevolucionario y contrainsurgente.

V. Honor a los caídos, combate por el porvenir

Recordar a los fundadores del MIR —Miguel Enríquez, Bautista Van Schouwen, Luciano Cruz, Humberto Valenzuela, Clotario Blest, Luis Vitale— no es un acto simbólico. Recordar a los miles de caídos en combate, es un compromiso con la historia. Es el reconocimiento de que ellos intentaron y entregaron su vida por aquello que aún no hemos logrado: construir un partido de combate para la revolución socialista en Chile.

Y ese intento, aunque frustrado transitoriamente, no ha sido derrotado y sigue siendo nuestra mejor herencia. Rendimos homenaje a esa inmarcesible generación, eslabón trascendente en la historia del movimiento obrero y de la propia revolución obrera en Chile.