Felipe Portales

La insatisfacción con la república parlamentarista oligárquica y el temor al emergente proletariado minero y

urbano se extendió también a la oficialidad del poderoso ejército chileno. Los conflictos no resueltos con

nuestros tres países vecinos llevaron al Estado chileno a fortalecerlo crecientemente luego del fin de la guerra

del Pacífico. Y su oficialidad –a diferencia de la Armada- fue de origen de clase media lo que fue reforzado por

la propia estructura burocrática-estatal del Ejército. Es más, se podría decir que “el crecimiento de la clase

media (chilena) se realiza paralelamente al proceso de profesionalización del Ejército, y ambos tienen el mismo

origen. No existe propiamente una invasión del ejército por la clase media; existe más bien la formación

conjunta de una clase media y de un ejército profesional. Podría decirse que, entre 1891 y 1920, nace

lentamente la clase media, como clase que tiene una fracción armada” (Alain Joxe.- Las Fuerzas Armadas en el

sistema político de Chile; Edit. Universitaria, Santiago, 1970; p. 52).

Y la profesionalización del Ejército tuvo un sello particularmente autoritario: el de su prusianización, luego de

la derrota del ejército de corte más bien francés que abrumadoramente había apoyado a Balmaceda en la

guerra civil de 1891. Así, el general prusiano, Emil Körner, fue el virtual creador de un nuevo ejército, junto con

decenas de oficiales alemanes que estuvieron varios años en nuestro país. A su vez, entre 1895 y 1910 cerca de

cincuenta oficiales chilenos fueron a estudiar a Europa, particularmente en Alemania (Ver Frederick Nunn.- The

Military in chilean history; University of New Mexico Press, 1976; p. 112). Se llegó incluso al extremo de copiar

hasta los reglamentos y el uniforme del ejército alemán. En todo esto influyeron las excelentes relaciones

económicas, políticas y culturales que tenía el Chile de la época con la Alemania del segundo imperio,

consolidadas todavía más por el total apoyo mostrado por el país germano a nuestro país en la guerra del

Pacífico.

Asimismo, el Estado imperial alemán –y obviamente su ejército- se distinguía por su lucha contra el socialismo

y el anarquismo que se propagaban en la Europa de la época. Así, no sólo hubo una confluencia con la

oligarquía chilena en cuanto a su vocación anexionista en lo externo, sino además en relación a la idea de

reprimir el creciente malestar obrero frente a la brutal explotación de que era víctima, especialmente en las

duras condiciones laborales de la minería, y sin ninguna ley social que le protegiera. En este contexto, Chile fue

el primer país en introducir el servicio militar obligatorio en América Latina en 1900. Fue “seguido por

Argentina un año después, Ecuador en 1905, Bolivia en 1907, Brasil en 1908 y Perú en 1912” (Patricio Quiroga

y Carlos Maldonado.- El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas; Edic. Documentas, Santiago, 1988; p.

92). Y no fue extraño que su Ejército fuese usado “eficazmente” por los sucesivos gobiernos en las grandes

matanzas de Valparaíso (1903), Antofagasta (1906) e Iquique (1907).

Así, la “clase media militar” adquirió también –al igual que su contraparte civil- un profundo temor a los

sectores populares. De este modo, en 1909, el teniente coronel, Guillermo Chaparro, sostenía: “Todos

sabemos que el jornalero de nuestras grandes ciudades y el campesino se hallan contaminados con las ideas

socialistas (…) jornaleros y campesinos son por lo general corrompidos y viciosos (…) A semejante elemento,

hasta cierto punto refractario a las cosas militares, hay que dominarlo por la superioridad del carácter de la

inteligencia” (Ibid.; p. 99).

Y, por otro lado, en la revista del Estado Mayor del Ejército, Memorial del Ejército de Chile (MECH) se postulaba

una virtual militarización de la sociedad chilena: “El Ejército es la gran escuela educadora de nuestro pueblo y

la verdadera base de la democracia ordenada, obediente y limpia”; “El pueblo en los cuarteles es la nación

armada, es la fuerza, y naturalmente de hecho, reside en ella la real soberanía. Necesariamente el pueblo

soberano, nombrando sus gobernantes por medio del sufragio e imponiendo su voluntad por medio de la

fuerza armada que le da el Servicio Militar Obligatorio, tiene medios de resistir la tiranía y sofocar la

revolución”; “El régimen militar (…) posee todo lo que educa: sentimientos de disciplina, repetición de actos

que se fijan en la mente y se crean hábitos, sanciones ya materiales, ya morales y sobre todo uniformidad de

métodos: se marcha de una sola manera, se saluda de una sola manera…” (Mariana Aylwin Oyarzún e Ignacia

Alamos Varas.- Los militares en la época de don Arturo Alessandri Palma; en 7 ensayos sobre Arturo Alessandri

Palma; ICHEH, Santiago, 1979; pp. 311-2).

Asimismo, como lo señala Genaro Arriagada, “es altamente ilustrativa la publicación en 1906 (en MECH) de un

artículo de Gustave Le Bon, un militarista civil francés, firme partidario de las tesis del ‘darwinismo social’ y cuyo legado intelectual habría de servir de inspiración al movimiento fascista en los años 30. ‘¿Existe –se pregunta Le Bon- un medio de hacer hombres de este ejército de bachilleres y licenciados, impotentes, ridículos y nulos que la Universidad nos fabrica?’ Sí, existe, es su respuesta ‘y no hay más que uno. Consistiría en obligar a la totalidad de nuestros bachilleres y licenciados, sin excepción alguna, a prestar durante dos años el servicio militar’. Tal sería un medio que serviría, entre otras cosas, a ‘la regeneración de la raza francesa, degenerada por la Universidad’”. Además, según Arriagada, “para Le Bon la educación militar debía servir a un programa antisocialista pues el ejército era definido como ‘el último baluarte de una sociedad presa de las más profundas divisiones y pronta a disociarse según las aspiraciones de los socialistas’”. Y añade Arriagada que en 1913 la revista MECH publicó otro artículo de Le Bon donde se hacía una apología de la guerra señalando a esta como “portadora de grandes bienes, ‘desde luego la formación del alma nacional. Sólo las guerras crean y fijan esta alma’ y en la que dice que ‘sin el régimen militar obligatorio a que hoy día se encuentra sometida la

población masculina de Europa, la anarquía, el socialismo y otros disolventes de la civilización moderna

habrían progresado con paso de gigantes’” (El pensamiento político de los militares; CISEC, Santiago, s/f; pp.

97-8).

Reveladoramente, Arturo Alessandri ¡era también un declarado discípulo de Le Bon!, concretamente en el arte

de seducir, engañar y manipular a las masas. En efecto, el filósofo de extrema derecha francés había

desarrollado en su libro Sicología de las Multitudes la tesis de que “el conocimiento de la sicología de las

multitudes es hoy el último recurso del hombre de Estado que quiere no gobernarlas (puesto que la cosa se ha

hecho bien difícil) sino, al menos, no ser gobernado por ellas”. Y en una muestra de su absoluto desprecio por

la democracia, agregaba: “Sólo profundizando algo la sicología de las muchedumbres es como se aprende la

acción insignificante que las leyes y las instituciones tienen sobre ellas; cuán incapaces son de tener opiniones

fuera de las que le son impuestas; que no se las conduce con reglas basadas sobre la equidad teórica pura, sino

buscando aquello que pueda impresionarlas y reducirlas” (Edit. Albatros, Buenos Aires, 1958; p. 22).

De su análisis, Le Bon concluyó que “hay una ley sicológica de la unidad mental de las muchedumbres” que les

da “una clase de alma colectiva que les hace pensar, sentir y obrar de una manera completamente diferente a

aquella de cómo pensaría, sentiría u obraría cada uno de ellos (de los individuos que la conforman)

aisladamente” (Ibid.; pp. 30-1). Además, de que “los sentimientos manifestados por una muchedumbre

siempre presentan el doble carácter de ser simples y exagerados”, por lo que “sólo es impresionada por los

sentimientos excesivos. El orador que quiere seducirla debe abusar de las afirmaciones violentas. Exagerar,

afirmar, repetir” (Ibid.; pp. 54-6).

Así, para derrotar electoralmente a la izquierda propuso un verdadero plan de “seducción electoral de las

masas” en el cual el candidato usara “expresiones análogas a la de infame, viles explotadores, el admirable

obrero, la socialización de las riquezas, etc.”; y que al elector “hay que abrumarlo con lisonjas extravagantes y

no vacilar en hacerle las promesas más fantásticas (…) El programa escrito del candidato no debe ser

demasiado categórico para que no sirva de arma a sus adversarios: en cambio un programa verbal nunca

pecará de demasiado extenso. Pueden ofrecerse sin temor las reformas más impactantes. Por lo pronto, estas

exageraciones producen muy buen efecto y no comprometen para lo futuro. Se observa constantemente, en

efecto, que el elector nunca se preocupa de saber hasta qué punto ha cumplido el elegido el programa

proclamado y por el cual se supone que tuvo lugar la elección” (Ibid.; pp. 188-90).

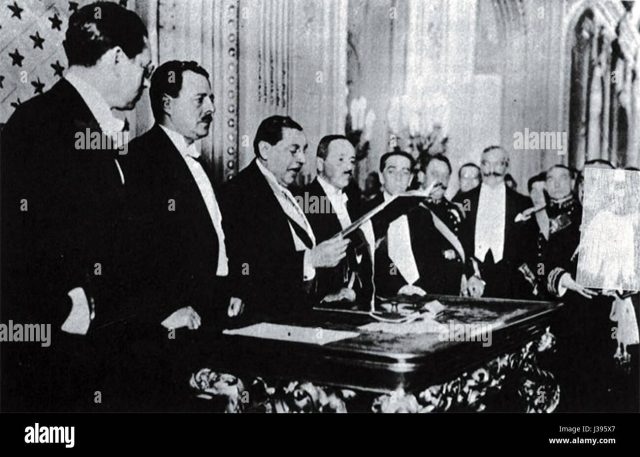

Y en su campaña de 1920, Alessandri hizo “uso y abuso” de la demagogia recomendada por Le Bon. Célebres,

en este sentido, se hicieron sus expresiones “mi querida chusma” y “la canalla dorada”. Sin embargo, la

derecha más conservadora no comprendió el fin último -también conservador- de Alessandri. Sí lo hicieron los

radicales latifundistas del sur (“de la vieja guardia”), según lo cuenta él mismo: “Ellos que me temían porque

mis doctrinas sociales se hacían aparecer como subversivas, una vez que me escucharon, comprendieron que

precisamente yo trataba de defender el orden público mediante la evolución requerida por los momentos

históricos que vivía la humanidad” (Augusto Iglesias.- Alessandri, una etapa de la democracia en América; Edit.

Andrés Bello, Santiago, 1960; p. 344).

Para mayor confirmación, cuando Alessandri pasó su primer exilio en Francia (1924-25) Le Bon lo invitó a uno

de sus almuerzos temáticos y le pidió que hiciese una exposición. En palabras de Alessandri, “deseaba

especialmente que expusiera la aplicación que yo había dado en mi campaña electoral, de formidable

renovación y progreso de las doctrinas de M. Le Bon, refiriéndome especialmente a las de su libro Sicología de

las Multitudes. Cumplí la tarea encomendada en la mejor forma que pude y, al final, fui estrepitosamente

aplaudido por los comensales que pasaban de treinta” (Recuerdos de gobierno, Tomo II; Edit. Nascimento, Santiago, 1967; p. 25); comensales que por cierto deben haber estado entre lo más granado de la intelectualidad fascista francesa de la época…

Y al finalizar Alessandri recuerda que “el Maestro, que así lo llamaban, me felicitó muy cordialmente y se

manifestó profundamente complacido ante el inesperado éxito de este nuevo discípulo llegado de ultramar”

(Ibid.; p. 26). Ciertamente que el hecho que la generalidad de la historiografía y de la educación chilena

considere todavía a Alessandri como un paladín de la democracia, nos ilustra hasta qué punto conservan su

fuerza nuestros mitos respecto de nuestra historia. ¡Cómo deducir que puede llegarse a una democracia a

través de métodos tan engañosos de seducción y manipulación de masas! ¡Y con una finalidad de mantención

esencial de un orden oligárquico! Todo esto sin contar siquiera la orden o convalidación de Alessandri de

grandes o gigantescas masacres efectuadas por el Ejército o Carabineros en contra de obreros, campesinos,

estudiantes o empleados como las de San Gregorio (1921), La Coruña (1925), Ranquil (1934) y del Seguro

Obrero (1938)…