|

Arturo Alejandro Muñoz AYER COMENZÓ de verdad el otoño. El mes de mayo trajo los fríos, las nubes y los temores. Hay un vientecillo húmedo que arrea malos presagios. Si llueve, el acto de protesta se irá al tarro de la basura. Los estudiantes son revolucionarios sólo cuando el clima acompaña al grito…. y de lunes a viernes únicamente. Sábado y domingo la revolución muere en las fiestas ocultas, en los partidos de fútbol, en las visitas al cine. Desde la ventana de mi dormitorio observo caer las primeras gotas y veo la calle asfaltada cambiar de color lentamente, con el reflejo de las luminarias dibujando rayas lúdicas en los charcos incipientes. A lo lejos, escondidos en el manto nuboso, los relampagones de la tormenta eléctrica descifran puzzles geográficos permitiendo adivinar que allí se encuentra la cordillera. La libertad está a escasos kilómetros. Tan cerca y tan imposible. Las ráfagas de viento norte golpearon el vidrio del ventanal. El agua comenzó a caer como cortina líquida. Un automóvil pasó velozmente frente a mis ojos. Fue el único atisbo de vida que pude distinguir en la calle. La ciudad dormía el letargo de la ignominia. Pronto aparecerían los vehículos militares tomándose las esquinas y la gente se obligaría a amortiguar las luces de sus viviendas con cortinajes o cartones para evitar que una bala interrumpiese el miedo. Cerré las persianas dejando mi cuarto en aquella oscuridad que difumina el temor y embadurna la rabia. La lluvia caía con fuerza, rebotando orquestalmente en tejados y aceras. Me fui a la cama, seguro de haber perdido la oportunidad de protestar. Nadie llegaría mañana al patio central de la universidad. Todo el esfuerzo de meses, toda la audacia desplegada y la atrevida insinuación repartida de boca en boca, moriría bajo el chapotear del primer temporal de lluvia del año junto a los centenares de panfletos distribuidos en las Facultades. La campanilla del teléfono despertó nuevos temores. Mi padre surgió tras la puerta con el ceño fruncido. Le desagradaba atender llamadas nocturnas que no le pertenecían. “Di a tus amigos que estas no son horas para socializar”.La voz de Mariana temblaba de pavor, articulando frases inconexas, urgentes.

– Pero… ¿cómo?… ¿cuándo? –titubeé, sintiendo que una mano orlada de garras se apoderaba de mi estómago. – Estoy en casa de amigos. Es un refugio temporal. Mañana trataré de asilarme en la embajada de Venezuela. ¡¡Huye!! ¡¡Vete!! –gimoteó Mariana y cortó la comunicación.Era un aviso certero. Provenía de Mariana, la más seria mujer de mi grupo, la única que jamás había mentido y que, además, nunca exageró las desgracias. Si ella estaba advirtiéndome de un peligro severo, era llegado el momento de tomar decisiones. Con un manotazo sobre el velador recogí los documentos guardándolos en el bolsillo trasero de mi pantalón. Me enfundé con la chamarra que me había regalado mi madre en el último cumpleaños y encasqueté en mi cabeza el viejo sombrero de fieltro negro que perteneció a mi abuelo .Con el corazón desbocado y el pulso danzando una carrera vertiginosa, tratando de no provocar ruidos que alertaran a mis padres que descansaban en el cuarto vecino, alcancé hasta la cocina y me deslicé por el ventanuco que topaba con las techumbres de las casas colindantes. Con poco esmero, cerré desde fuera la hoja de la ventana y respiré profundo bajo la pertinaz lluvia antes de echarme, casi de vientre, sobre las planchas de zinc. Cual reptil escabullendo las garras del águila, transité los metros que me separaban del patio interior de la parroquia. La oscuridad era completa, por lo que hube de adivinar el lugar preciso por el cual dejarme caer hasta el piso embarrado que circundaba el único árbol del lugar, un magnolio gigantesco que mecía sus ramas tétricamente con las sacudidas del viento. El agua se deslizaba bajo mi chaquetón, mojándome pecho y espalda, haciéndome saber que aún continuaba vivo y libre.

Corrí, corrí, corrí… hasta dejar atrás las últimas casas y adentrarme en terrenos baldíos sorteando arbustos, piedras, basuras y hondonadas. El llanto y el miedo eran mis solitarios contertulios. Frente a un peñasco de dimensiones respetables detuve mi andar y vomité el nerviosismo que me apresaba.

– ¿Una capucha? –creo que balbuceé. – Si es que desea vivir –acotó el hombre, siempre alegre- No puedo permitirle conocer el camino que le salvará el pellejo.

– Vivo, pero con mucho frío –respondí en voz baja.

– ¿Qué estaba haciendo usted en la precordillera de Codegua? –pregunté, con cierto temor.

– ¿Me va a dejar aquí? –pregunté, aún asustado.

Bajo el ala del sombrero los ojos oscuros chispearon ironía. Extendió la mano enguantada mostrando un panorama de silvestre soledad.

– ¿Usted no vendrá conmigo? – Su lucha no es la mía. Tengo mis propios problemas, y le aseguro que no son pocos ni pequeños. Vaya en paz y confíe en Dios – ¿Pero, puedo considerarme libre en este lugar? –tartajeé.

Sin mirarme, apuró el pingo con un fustazo en las ancas. “Ehh… ehh… ehh…vamos “Huacho”, vamos…” – Por favor, dime quién eres….

– Un compatriota loco ayudando a los débiles –respondió secamente.

La carcajada con que me respondió fue opacándose bajo las nubes a la vez que hombre y bestia se perdían en el infinito de la pampa, rumbo al norte. ¡¡Viva Chile!! ¡¡Viva la patria!!

********************************************************************

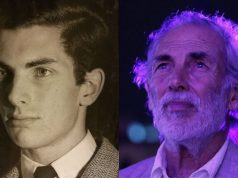

Han pasado treinta años y los requiebros de aquella aventura jamás dejaron de estar presentes en mi alma y en mi mente.

Me siento a los pies del monumento y calladamente converso con él, agradeciéndole su salvadora participación, pero arrepintiéndome el no haberle seguido los pasos en aquella pampa lejana. ¿Alguien sabrá que su caballo se llamaba “Huacho”? ¿Sabrán también que Manuel sigue allá arriba, cada noche, tramontando la cordillera en busca de libertarios para salvar y patria para parir? No he vuelto al sitio montañoso donde me encontró. No me atrevo. Quizás, en mi subconsciente, algo me advierte y me aconseja dejar las cosas como Dios las ordenó.

|