El Porteño

por Gustavo Burgos

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hernández Norambuena vs. Brasil, comunicado el día de hoy, constituye un hito de enorme relevancia para el debate contemporáneo sobre el carácter real de los sistemas penitenciarios en América Latina y para desmontar, sin eufemismos, el mito progresista de una humanización sustantiva del castigo bajo gobiernos autodenominados de izquierda. Lejos de tratarse de un pronunciamiento aislado o circunscrito a una situación excepcional, la sentencia pone en evidencia la persistencia de dispositivos de castigo extremo —aislamiento prolongado, suspensión sistemática de vínculos humanos, restricciones arbitrarias de derechos— que operan como tecnologías ordinarias de gobierno sobre los luchadores capturados por el sistema penal, incluso en contextos de retórica garantista y compromiso formal con los derechos humanos.

En este fallo, la Corte fue categórica al establecer que el Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD) aplicado a Hernández Norambuena constituyó una forma de aislamiento prolongado incompatible con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, al generar un sufrimiento físico y psíquico que excede cualquier finalidad legítima de seguridad penitenciaria. La sentencia subraya que no se trató de una medida excepcional, estrictamente necesaria y temporal, sino de una práctica sostenida, carente de control judicial efectivo, que erosionó de manera estructural la integridad personal del detenido y vació de contenido las garantías del debido proceso.

Este punto es central, porque desarma la coartada habitual de los Estados latinoamericanos —Brasil no es la excepción— que justifican el aislamiento extremo como una respuesta técnica frente a sujetos “de alta peligrosidad”. La Corte demuestra que el RDD funcionó como una sanción encubierta, administrada por la autoridad penitenciaria con amplios márgenes de discrecionalidad, sin un estándar riguroso de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Incluso los votos parcialmente disidentes, tanto de la jueza Nancy Hernández López como del juez Alberto Borea Odría, aun cuando discrepan en aspectos específicos relativos al principio de legalidad o al alcance del derecho a la salud, reconocen el impacto devastador del aislamiento prolongado sobre la persona privada de libertad y la gravedad de las afectaciones a la integridad personal .

Pero la importancia política del fallo trasciende largamente el caso individual. El régimen de aislamiento condenado por la Corte no es una particularidad brasileña, sino la expresión concentrada de una racionalidad penitenciaria extendida en toda la región. El Chile «democrático» conoce bien estos dispositivos: módulos de alta seguridad, regímenes especiales, encierros prolongados y restricciones de contacto que operan como castigos ejemplarizadores y mecanismos de neutralización política. La sentencia interamericana confirma que, detrás de los discursos de modernización carcelaria o de reinserción social, persiste una lógica de excepción permanente aplicada selectivamente sobre determinados sujetos, en particular aquellos asociados a conflictos políticos de alta sensibilidad.

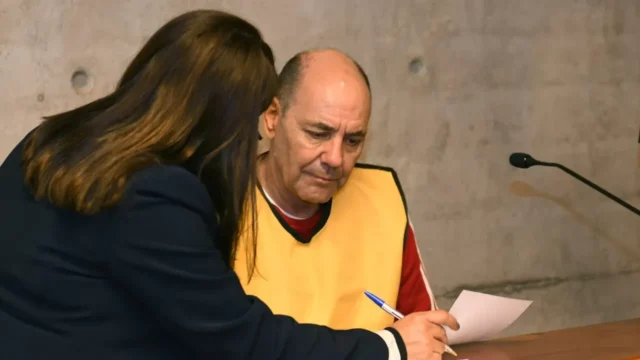

Durante el proceso llevado adelante en Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ventilaron de forma pública y documentada las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Brasil contra Mauricio Hernández Norambuena, derivadas de las condiciones crueles, inhumanas y degradantes en que fue mantenido por más de una década y media. En dichas audiencias, el doctor Enrique Morales Castillo, integrante del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile y miembro del equipo sanitario que evaluó a Hernández, fue explícito al señalar que, conforme al Reglamento Mandela, el aislamiento prolongado se configura cuando una persona permanece más de 15 días sometida a 22 horas diarias de encierro en una celda solitaria. Hernández Norambuena fue sometido a ese régimen desde febrero de 2002 hasta enero de 2019: más de 6.000 días consecutivos de aislamiento, equivalentes a más de 400 veces el umbral máximo admitido por los estándares internacionales. Las consecuencias físicas y psíquicas de este encierro —dolor crónico, deterioro mental, síndrome de estrés postraumático— no solo fueron acreditadas, sino calificadas derechamente como tortura de Estado.

El propio equipo médico fue categórico al recomendar el término inmediato de cualquier régimen de alta seguridad que prolongara la retraumatización del detenido, así como la necesidad de una atención médica y de salud mental permanente, de por vida, precisamente porque el daño infligido por el aislamiento no es reversible. Mantener a Hernández Norambuena en prisión, en estas condiciones, implica una revictimización cotidiana que contradice frontalmente cualquier estándar mínimo de humanidad.

A ello se suma el entramado jurídico-político que rodeó su extradición y que fue también expuesto ante la Corte. La defensa dejó en evidencia que, pese a que la Corte Suprema de Brasil autorizó en 2004 la extradición con la condición expresa de conmutar la pena perpetua por un máximo de 30 años —límite constitucional en Brasil—, dicho estándar fue sistemáticamente burlado. Los 17 años de encarcelamiento en Brasil, bajo regímenes de aislamiento extremo, no fueron reconocidos por el Estado chileno al momento del abono de la pena, descontándose apenas 11 días, correspondientes al tiempo de detención en celdas de la policía federal. Este absurdo jurídico no fue un error administrativo, sino el resultado de la connivencia activa entre ambos Estados, que permitió prolongar artificialmente la pena y bloquear cualquier progresión de régimen, en abierta violación de los tratados de extradición y del propio derecho brasileño.

Desde esta perspectiva, el fallo cuestiona directamente a los gobiernos que, como el de Lula, Dilma Rouseff y Bolsonaro en Brasil o los sucesivos gobiernos chilenos de transición, en particular de Bachelet, Piñera y Boric, han pretendido presentarse como ruptura con el pasado represivo mientras conservan intacta la arquitectura punitiva dictatorial heredada. La continuidad de estas prácticas demuestra que no existe una diferencia sustantiva entre administraciones de distinto signo cuando se trata de preservar el núcleo duro, de clase, del poder penal del Estado. El progresismo, en este punto, ha operado más como gestor “humanizador” del castigo que como fuerza de transformación real de las relaciones sociales de dominación que atraviesan el sistema penitenciario.

En este marco, el caso Hernández Norambuena adquiere una densidad política ineludible. La Corte ha establecido, con autoridad jurídica internacional, que el trato al que fue sometido vulneró estándares fundamentales de derechos humanos. Ignorar las consecuencias políticas de este fallo equivale a vaciarlo de sentido. Por ello, la sentencia no puede quedar confinada al plano declarativo ni a la reparación económica ordenada al Estado brasileño: debe ser ponderada como antecedente decisivo para una resolución política de fondo en Chile.

Desde luego, antes del 11 de marzo, el gobierno chileno tiene la oportunidad —y la responsabilidad histórica— de traducir este pronunciamiento internacional en un gesto concreto: el indulto a Mauricio Hernández Norambuena. No como acto de gracia individual ni como concesión humanitaria aislada, sino como reconocimiento político de que el Estado chileno ha sido parte de una cadena de vulneraciones que la Corte Interamericana ha contribuido a desmantelar. Persistir en su encarcelamiento, después de este fallo, no solo prolonga una injusticia individual, sino que confirma la adhesión activa del Estado a una lógica punitiva que el propio sistema interamericano ha declarado incompatible con los derechos humanos fundamentales.

Si el fallo de la Corte ha de tener algún valor más allá del expediente como pieza jurídica, es precisamente este: abrir una grieta en el consenso carcelario, cuestionar la normalización del encierro extremo y forzar a los gobiernos a asumir que no hay democracia posible mientras subsistan, bajo cualquier retórica, regímenes de castigo que niegan la dignidad humana. Por lo mismo, el fallo de la Corte Interamericana no puede ser leído como un mero pronunciamiento técnico aislado ni como una discusión abstracta sobre estándares penitenciarios: debe inscribirse, con toda claridad, en la realidad concreta de la prisión política y de la criminalización sistemática de la resistencia y la protesta social en América Latina.

La persecución penal selectiva, los regímenes de excepción carcelaria, la prolongación abusiva de la prisión preventiva y el uso del aislamiento como castigo político no son desviaciones del sistema, sino mecanismos funcionales a la contención del conflicto social. La situación de los presos de la resistencia mapuche, de los compañeros encarcelados tras la revuelta popular, de los insurreccionalistas y de quienes han asumido una confrontación abierta con el Estado, da cuenta de una política coherente de anulación del enemigo interno bajo ropajes jurídicos.

En este marco, la sentencia de la Corte IDH constituye una herramienta política de primer orden para desvelar ese entramado represivo que se pretende naturalizar como simple administración de justicia. Al desnudar el carácter punitivo, arbitrario y lesivo del aislamiento prolongado, el fallo rompe la ficción legal que presenta estas prácticas como medidas neutras de seguridad y las revela como lo que son: dispositivos de castigo ejemplar y destrucción subjetiva. Esa lectura resulta ineludible cuando se examina la trayectoria de presos históricos como Mauricio Hernández Norambuena, militante del FPMR y protagonista de legendarias acciones como el atentado a Pinochet. Es evidente que su prolongada persecución sintetiza la voluntad del Estado de castigar no solo una acción pasada, sino una actual posición política irreductible. Situar el fallo en esta clave implica asumirlo no como un cierre jurídico, sino como una palanca para la lucha política por la libertad de todos los presos por luchar, por la ruptura del consenso carcelario y por la impugnación frontal de un orden que sigue encarcelando la rebeldía como método de gobierno.